“三北”工程六期生态治理区划

中国网/中国发展门户网讯 加强荒漠化综合防治,深入推进“三北”等重点生态工程建设,事关我国生态安全、事关强国建设、事关中华民族永续发展。新形势下,“新三北”工程不同于过去“三北”工程的大规模植被建设,要转型为全域生态修复,必须立足生态本底和自然资源禀赋,因地制宜、分区分类施策,统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,为建设美丽中国、实现人与自然和谐共生的现代化作出应有贡献。

“三北”工程为全球规模最大的生态修复工程,其建设区域横跨中国北方13个省(自治区、直辖市),自然本底异质性强且人类活动强度差异明显。建设区内农牧交错带人口密度可达80人/km2,而阿拉善高原仅1人/km2,年降水量从不足50 mm到600 mm,地形地貌复杂多样,八大沙漠、四大沙地集中分布。这种自然禀赋和人类活动的显著差异,决定了生态修复路径的多元化需求;面对如此广袤且生态系统异质性显著的区域,开展科学合理的生态治理区划成为工程提质增效的关键路径。

面向新时期“三北”工程生态建设的迫切需求,遵循“三北”工程六期规划建设范围不同区域特定的自然地理特征,分析气候变化与人类活动影响下生态系统及组分表现出的区域格局,识别生态区域差异性的主导要素,对地表生态区域进行划定和分类,在中国陆域生态基础分区的基础上,本文形成“三北”工程六期生态治理区划(以下简称“‘三北’区划”),为“三北”工程实施提供科学依据。

系统治理的总体布局与区划原则

系统治理总体布局

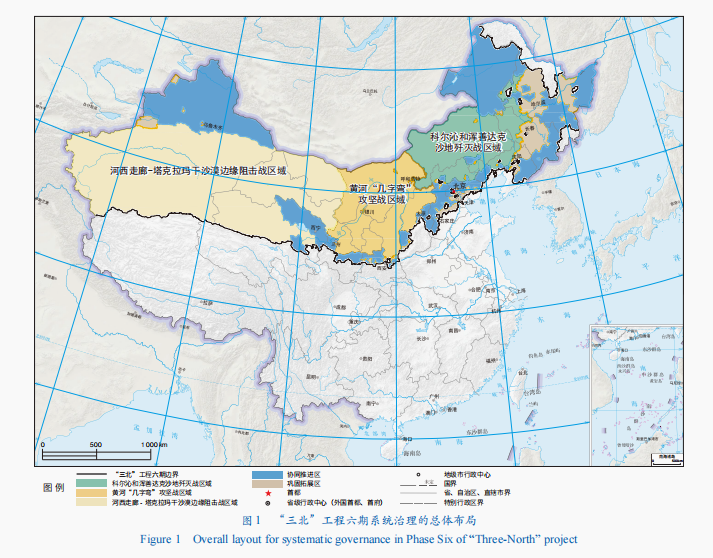

“三北”工程六期规划建设范围涵盖我国北方13个省(自治区、直辖市)的777个县及新疆生产建设兵团所属团场,规划总面积4.486×106 km2,占我国陆地总面积的46.7%。工程区分为核心攻坚区、协同推进区、巩固拓展区3类(图1)。其中,核心攻坚区即黄河“几字弯”攻坚战、科尔沁和浑善达克沙地歼灭战、河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘阻击战等三大标志性战役所在区域,是“三北”工程六期核心治理区,约占“三北”工程六期任务的2/3。在与“三北”工程总体规划、全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划充分衔接基础上,在三大标志性战役工程区以外的生态区位重要、生态治理任务较重的区域,部署了协同推进区。在核心攻坚区和协同推进区之外,部署了巩固拓展区。

区划原则

生态治理区划的目的是真实、客观、系统地揭示不同生态区自然条件、生态状况与生态问题特征空间分异性,要对各个生态区生态系统的结构、分布规律、功能特点及其相关自然要素有一个客观的认识。因此,区划的原则取决于对客体的认识程度,根据区划的目标和对象的特点而定。“三北”区划依据的原则有以下5条。

科学性与系统性相结合原则。借鉴国际生态区划经验,立足自然地理格局,遵循以自然为根、山水林田湖草沙“皮”“毛”兼治的理念,系统考虑地上地下、自然与人为各要素,认知其相互作用关系,保持沙地、沙漠、山地等自然地理单元的相对完整性和区域空间的连续性,逐级划分。

区域内相似性与区际差异性原则。“三北”工程区有着从东南到西北递减的降水梯度等气候条件的分异性,沙地与沙漠、黄土高原与丘陵沟壑、山地与平原交错的地貌及土壤条件的分异性,森林-草原-荒漠过渡的植被类型的分异性,以及基岩、石砾、风积物、冲洪积物等母岩母质的基质类型的分异性。根据这些不同地域生态系统差异,划分出不同的生态区,使得同一生态区内自然、生态特征相对一致。

综合性与主导性相结合原则。区划划分过程中全面分析了降水、地貌、土壤、植被、构造、成土母岩(质)、地下水、土地利用等自然与人为因子及其组成影响下的区域生态系统特征,体现了区划的综合性原则。在各类特征因子中,在一定尺度范围内必然有某个因子对区域生态特征的差别起着主导作用,因此,区划划分应充分考虑区域分异的主导因子。

实用性与协调性相结合原则。区划与国家重大战略、发展规划、国土空间规划和生态保护修复规划紧密衔接。为“三北”工程建设范围分区分类调查评价生态本底状况,因地制宜分区设定生态修复目标——“修复天花板”,分类科学开展生态修复确定基础框架。

空间化与现势性相结合原则。区划数据库建设根据自然资源空间数据组织结构,建立了包含地上、地表、地下等多维度区划数据库,数据采用多类型、多时相、高精度自然资源时空数据,如第三次全国国土调查数据等。划分边界利用空间分析与遥感技术手段,按照生态综合特征或地理边界或阈值范围划分。

区划方案体系

区划方法

本区划采用“自上而下”的系统综合和“自下而上”的区域综合“双路径法”,根据大尺度到小尺度生态区的自然-生态特征差异性,自上而下地逐级划分,同时也考虑土地利用类型、土壤类型、成土母岩(质)类型等因子排列组合的自下而上归纳。每一层级区划划分,根据区划指标体系,采用多元因子空间叠置分析,专家集成与模型定量相结合,综合分析各指标因子,确定区划划分的主导因素,采用多次反馈、反复叠置,划分出各指标因子相对一致的生态区。区划所考量的要素中,任何一个或多个的主导地位会随生态区变化而改变。

本区划边界确定综合采用基于遥感技术的专家综合判释、数理统计与地理信息系统(GIS)空间分析的方法。由于地貌、水系、植被类型、土地利用类型、景观生态类型等要素的空间分布特征在遥感影像上呈现的不同规律和特点,边界确定时将遥感影像呈现的区域特征作为划定的主要方法之一。

指标体系

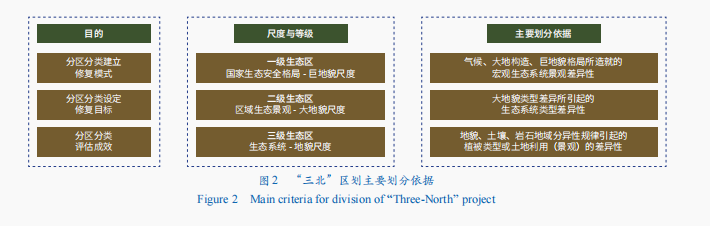

自然界的各个要素是相互作用、相互影响和密切关联的,生态系统是这些要素的综合表现形式,是区域气候、地质条件及其衍生的地貌条件之间耦合作用的结果。气候是大尺度宏域下生态系统的主要决定因素,地貌对水热因子的分布起到重要作用。区域气候气象条件相似的情况下,成土母岩(质)、土壤条件的不同影响着植被区系差异。据此,本区划方案采用三级区划体系,根据“三北”地区的气候、地质、地貌、土壤、植被等因子特征,以及土地利用活动共同影响下的生态特征,在不同级的区划中分别选取定性和定量指标,确定区划主要依据(图2)。

一级生态区,体现国家生态安全格局-巨地貌尺度,主要考虑气候、大地构造、巨地貌格局及其所造就的宏观生态系统景观差异性;划分主要依据为现代地势轮廓及大地构造格局、季风气候影响程度及温度水分差异、宏观生态系统景观差异。一级生态区尺度气候指标包括影响植被生长的温度和水分指标,地貌指标为地势阶梯特征、巨型轮廓的宏观地貌类型组合(巨地貌类型)。

二级生态区,体现区域生态景观-大地貌尺度,主要考虑大地貌类型及其差异所引起的生态系统类型差异性;划分主要依据为大地貌组合类型特征、生态系统类型及其组合特征、区域断裂及成土母(质)岩型特征。二级生态区尺度上地貌进一步影响着区域水热因子的分布,因此地貌指标为划分区域的主要指标。该尺度地貌类型主要为宏观形态结构特征,即较大规模山地、高原、盆地、平原等地貌单元(大地貌类型)。地质指标为松散堆积型、易风化型、中等风化型、难风化型等成土母(质)岩型类型。

三级生态区,体现生态系统-地貌尺度,主要考虑地貌、土壤、岩石地域分异性规律及其引起的植被类型或土地利用(景观)的差异性;三级生态区尺度上不同生态区主导因子分异性较强,划分主要依据为基本地貌组合类型、土壤类型、植被型组、土地利用类型、一般断裂及成土母(质)岩类等特征。

命名方法

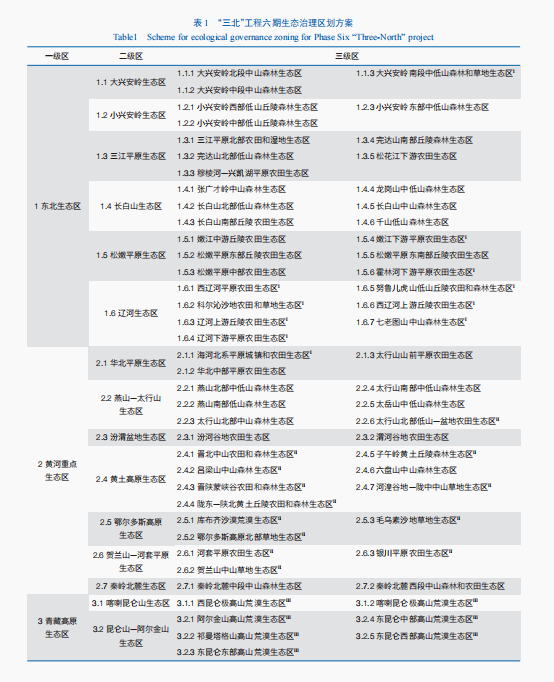

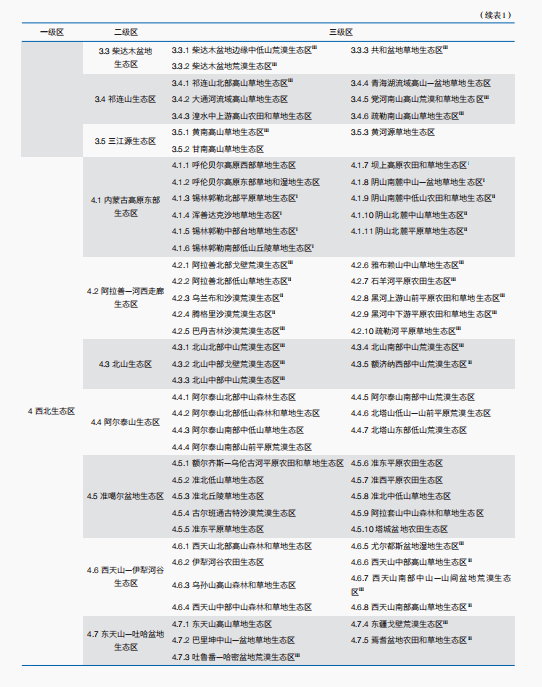

根据治理区划面向工程、规划、监测评价的实际需求,区划命名与编码采用概化、直观的方式处理,生态区名称采用地理位置/地貌类型+生态区的方式。编码方式采用阿拉伯数据,逐级编码的方式(如1、1.1、1.1.1,详见表1)。

数据来源

气温和降水数据。1991—2020年全国2400个气象观测站的日气温、日降水数据集,以及1 km格网均一化数据集均来源于国家气象信息中心。

地貌数据。中国1∶100万数字地貌数据集、中国1∶400万地貌图源于中国科学院地理科学与资源研究所。

土地利用类型数据。土地利用类型数据采用第三次全国国土调查数据。

土壤和冻土数据。1∶100万数字化中国土壤图来自中国科学院南京土壤研究所科学数据中心;冻土数据来自国家青藏高原科学数据中心。

成土母岩数据。1∶50万全国成土母岩数据来源于中国地质调查局。

遥感影像和数字高程数据。遥感影像采用2 m国产高分影像,12.5 m数字高程数据均来源于中国地质调查局。

区划结果

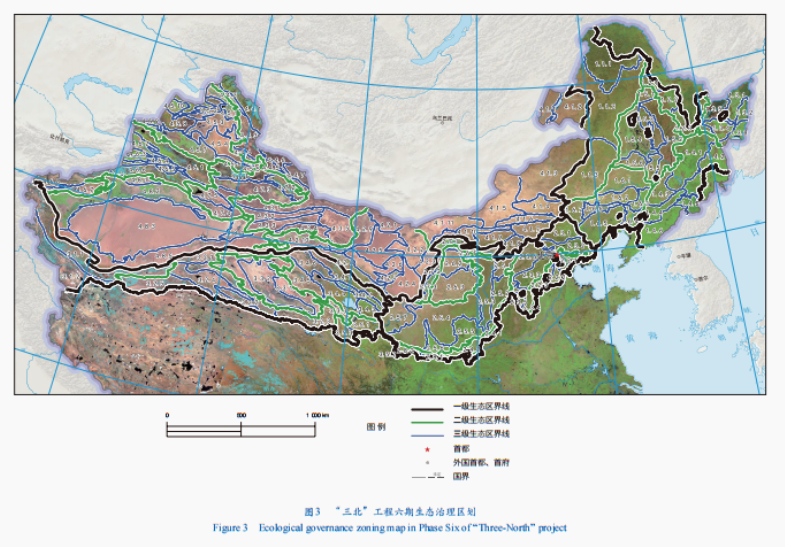

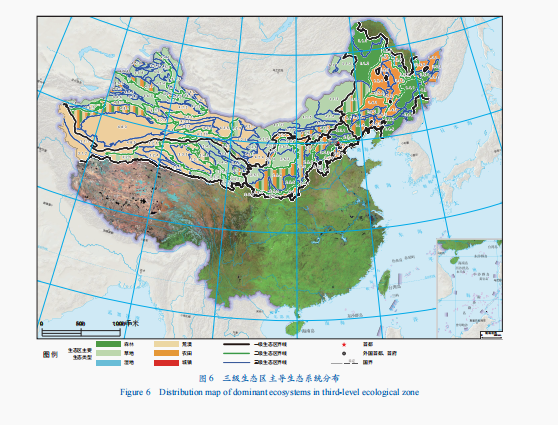

根据上述区划原则、指标体系、主要依据和命名方法,综合利用空间分析技术、遥感综合判释技术和野外实地验证等方法,采用自上而下、逐级嵌套方式开展三级尺度区划,多方案比对综合划分,将“三北”工程六期规划建设范围全域划分为4个一级生态区(东北生态区、黄河重点生态区、青藏高原生态区、西北生态区)、27个二级生态区和136个三级生态区(图3和表1)。

“三北”工程六期规划建设范围为777个县级行政单元,工程实施时兼顾三级生态区的完整性,根据不同生态区自然禀赋特点,因地制宜、分区分类施策,并突出三大攻坚区域生态综合治理重点(图4),全力打好“科尔沁、浑善达克两大沙地歼灭战”“黄河‘几字弯’攻坚战”“河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘阻击战”三大标志性战役。三大战区分别位于“三北”工程区的东部、中部和西部,分属的气候区不同,土地退化特征也不同,以此确定治理难点和重点。

科尔沁和浑善达克沙地歼灭战区域。科尔沁、浑善达克沙地是距离北京、天津最近的一片天然风沙源,属于半干旱—半湿润地区,降水条件在沙区相对较好。主要任务为开展基于自然的林草建设,保护恢复重要河湖和湿地,恢复昔日稀树草原景观,使得两大沙地入侵北京、天津的风沙危害得到有效遏制。

黄河“几字弯”攻坚战区域。主要属于半干旱区,分布有库布齐沙漠、乌兰布和沙漠、腾格里沙漠、毛乌素沙地等荒漠,“山水林田湖草沙”七大自然要素类型齐全,是沙患、水患、盐患“三害”叠加的地区。黄河“几字弯”的问题治理的关键在沙,尤其是黄河岸线上的流沙、砒砂岩分布区的粗砂。黄河“几字弯”攻坚战,主要任务为黄河岸线控沙,砒砂岩粗砂区为重点的水土保持,灌区的盐碱化治理,林草植被的保护和建设,发展可再生能源,以及在沙漠、戈壁、荒漠地区合理规划建设生态光伏项目,使黄河“几字弯”地区从矿产农牧资源禀赋型发展转型为绿色低碳高质量发展。

河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘阻击战区域。其主要属于干旱区、极干旱区,是我国西北天然沙漠、戈壁的集中分布区,分布有塔克拉玛干沙漠、库姆塔格沙漠、腾格里沙漠、巴丹吉林沙漠等大沙漠。该地区是全国荒漠化危害严重地区和全国沙尘暴高发区之一,也是荒漠生态系统原真性较高的区域,人类活动干扰较低。河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘阻击战,主要任务为对风沙危害较重的重点风沙口,因害设防,采取多种措施综合治理;营造绿洲外围和沙漠边缘的防风固沙林草带,维护绿洲生态安全;加强重要荒漠生态系统的保护力度,将具有特殊生态和景观价值的沙漠、戈壁和古迹,以及重要天然荒漠植被、重要野生动植物栖息地等纳入国家公园、自然保护区、沙漠公园等自然保护地体系。

区划功能定位与战略建议

区划结果体现了自然地理单元的完整性、连续性,以及各生态要素的相似性、分异性等特征,每级区划赋予气候、土地利用类型、植被类型、地质要素等地上地表地下多维属性信息,并明确了每级区划的主导要素(即区内生态状况影响的主要因子),未来将在“三北”工程分区分类制定修复策略上发挥空间基础作用。

服务北方生态安全屏障构筑

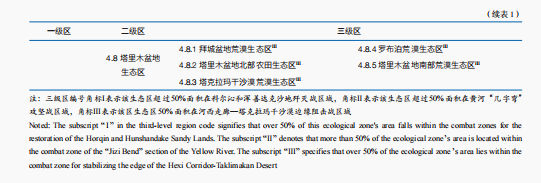

2022年,中共中央、国务院印发《全国国土空间规划纲要(2021—2035年)》,坚持统筹发展和安全,守住国土空间安全底线,进一步明确了青藏高原生态屏障区、黄河重点生态区(含黄土高原生态屏障)、长江重点生态区(含川滇生态屏障)、东北森林带、北方防沙带、南方丘陵山地带、海岸带“三区四带”国家生态安全屏障体系,国家生态安全战略新格局确立。国家生态安全屏障格局“三区四带”中“两区两带”位于“三北”地区(图5),“三北”地区生态位极其重要,在筑牢北方生态屏障中发挥着关键作用。生态治理区划是国家生态安全战略下的“三北”工程优化路径的空间基础,后续将面向国家战略实施、极端气候、生态治理实施变化情景下,区分治理优先级,提出“三北”工程下一期规划实施的战略导向、实施路径与策略。

支撑“三北”工程区域协同治理与联防联治

生态修复治理过程,单靠个别区域的努力无法根除,需要不同区域之间的跨域一体化协作及治理,实现联防联治联控才是长效之举。“新三北”生态建设要坚持系统观念,推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,强化区域联防联治,打破行政区域界限,改变贺兰山、察汗淖尔流域分省份而治的割裂方式,实行沙漠边缘和腹地、上风口和下风口、沙源区和路径区统筹谋划,基于生态治理区划优化部署“三北”工程重点项目布局,基于自然地理单元特征属性和客观条件,预防、治理、利用、保护分类施策,形成“三北”工程联防联治战略布局,提出跨风域、流域、行政区域联防联治实施路径。

分区分类明确主导生态系统及修复“天花板”

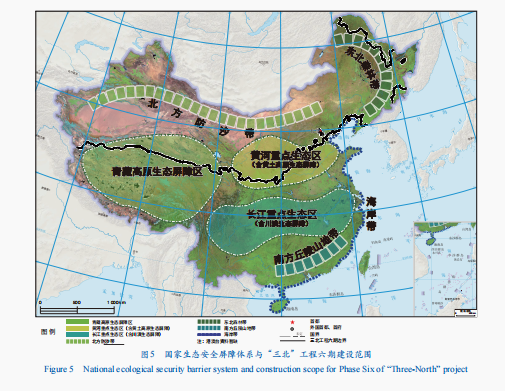

“三北”地区生态系统复杂多样,包括森林、草地、湿地、荒漠、农田、城镇等类型。“三北”地区生态系统以草地、荒漠为主,占比分别为32%、27%,其后为森林占比19%,农田占比14%,湿地占比5%,城镇占比3%。136个三级生态区中,以荒漠生态系统为主导共25个,占总个数的18.4%,主要为阿尔泰山、柴达木盆地等生态区;以草农林为综合主导生态系统的共22个,占总个数的16.2%,主要为科尔沁沙地、陇东—陕北黄土丘陵、伊犁河谷等生态区;以森林为主导生态系统的共17个,占总个数的12.5%,主要为大兴安岭、小兴安岭、燕山等生态区;以草地为主导生态系统的共40个,占分区总个数的29.4%,主要为呼伦贝尔、锡林郭勒盟、阴山等生态区;以农田生态系统为主导的共16个,占总个数的11.8%,主要为松嫩平原、辽河平原、河套平原等生态区。

根据136个三级生态区的主导生态系统类型(图6),找到分区内自然条件下保存较完整的顶级生态群落、具有较高稳定性的自然/人为生态系统,明确每个分区自然恢复与人工修复的优先级、未来生态治理的策略,以及生态修复基线与潜力,量身定制每个分区内生态治理的“天花板”,为荒漠化分区分类科学施策提供科学基准。

分区分类开展智慧生态监测与动态评估

研究建立“基础本底—问题诊断—变化监测—风险预警—成效评价—综合策略”全链条指标体系,实现工程区山水林田湖草沙全要素监测评估。构建“三北”工程区136个三级生态区基础数据库,汇聚“三北”工程区生态、社会、经济等全要素监测记录与资料,建设三大攻坚战区生态修复自然基底数据库,为因地制宜、分区分类施策奠定科学基础。研究大数据驱动的生态监测评估模型,融合气候变化模型与生态阈值预警技术,监测气候变化、人类活动影响下区域、景观尺度生态系统演变过程,强化动态适应性评估,动态调整治理目标和优先级。开展“三北”工程建设生态成效评价,基于不同生态区特征,明确防风固沙、植被恢复、水源涵养等差异化指标体系,开展生态效益评估,研究“三北”地区生态产品核算方法(如防风固沙、水源涵养、固碳增汇等),促进生态产品价值实现与“三北”工程区可持续发展。

(作者:肖春蕾、尚博譞,中国地质环境监测院;卢琦、崔桂鹏,中国林业科学研究院生态保护与修复研究所 “三北”工程研究院;宋春玉,中国科学院生态环境研究中心;李晓松,中国科学院空天信息创新研究院;编审:杨柳春;《中国科学院院刊》供稿)