建立新型真菌杀虫剂创制体系助力农业绿色发展

我国真菌杀虫剂研究及产业发展现状

持续推进化学农药减量,加速农业绿色转型是国家战略需求

我国作为人口大国,粮食和食品安全是国家安全的重要基石。作为农业大国,我国农作物种类繁多,病虫害发生频繁。目前,化学农药仍是防治农作物病虫害的主要手段。然而,化学农药滥用问题日益严峻。仅2019年,我国农药使用量已占世界总量的45%,居世界首位,单位面积使用量是许多国家的4—6倍。长期大量、不合理的化学农药使用不仅对生态环境、食品安全和人类健康构成严重威胁。同时,由化学农药滥用引起的害虫耐药性问题也日趋严重。通常,一种新农药在使用8—10年后便会面临抗药性问题,而研发一种新化学农药往往超过10年。我国近20年来化学农药的不合理使用,害虫产生耐药性的周期显著缩短,导致在害虫大规模爆发时,常面临防效越来越差的尴尬局面。因此,推进化学农药减量、开发绿色可持续的生物制剂,是保障我国食品安全、推动我国农业高质量发展、保障环境安全和人类健康的必由之路。

我国已将化学农药减量纳入农业绿色转型的重要战略。2021年,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》首次将农药减量列入农业绿色转型战略。2022年农业农村部发布的《化学农药减量化行动方案》明确提出,到2025年实现全国化学农药使用强度下降5%。2024年中央一号文件再次强调“推进化肥农药减量增效”与“绿色防控融合发展”;2025年中央一号文件进一步提出“深化农产品药物残留治理”。国家层面政策的持续发布和强调表明,化学农药减量已成为我国农业现代化进程中兼顾生态安全与食品安全的战略性路径。

生物制造是农药发展新赛道

真菌杀虫剂生物活性强、环境友好和无残留等特点使其优于传统化学杀虫剂。减少化学杀虫剂使用,必须依靠更安全、环保的绿色农药进行补充和替代,而真菌杀虫剂正是理想之选。真菌杀虫剂以杀虫真菌(如绿僵菌、白僵菌等)孢子作为有效成分,是一类天然活体农药,在保障粮食和食品安全中发挥着重要作用,在果蔬、茶叶和烟草等高附加值农作物上更具有不可替代的作用。在森林和草原等自然生态系统中使用真菌杀虫剂对维护生物多样性保护和生态文明建设更具特殊意义。与传统化学杀虫剂相比,真菌杀虫剂不仅能有效抑制害虫的繁殖和蔓延,从而降低农药残留风险,还能维护生态平衡并促进土壤微生物多样性的繁荣,有助于提高作物自身的抗性和促进植物氮素利用,为保障粮食和食品安全提供了重要的新手段。

在全球范围内,以生物技术和信息技术等前沿学科驱动的病虫害防治成为前沿研究热点。基因编辑、基因组学、合成生物学、结构生物学、人工智能(AI)等新兴技术的迅速发展,推动着新型生物技术的融合创新,成为新一轮科技革命和产业变革的重要引领技术和底层技术,并加速渗透至农药创新领域,有力促进新型微生物农药研发和应用进程。微生物农药市场的持续扩展,不仅促使先正达、拜耳、巴斯夫等大型跨国企业加大研发投入,也吸引了众多初创企业涉足该领域,使微生物农药成为国际农药研发竞争的新焦点和新赛道。这一发展趋势预示着真菌杀虫剂类的生物活体农药将在未来农业可持续发展中发挥更加重要的作用。

真菌杀虫剂的开发与应用

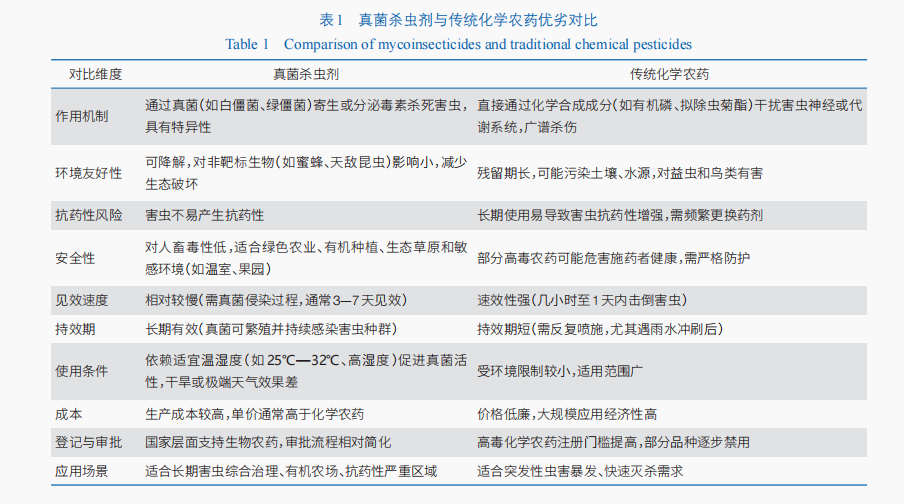

微生物农药主要指由杀虫细菌、杀虫病毒和杀虫真菌等活体微生物或其有效成分为基础加工制备而成的生物农药制剂。杀虫细菌,主要是苏云金芽孢杆菌,它的杀虫蛋白可以通过转基因技术在植物上成功表达,已经成为商业化转基因植物的主要目标基因,直接使用苏云金芽孢杆菌进行害虫防治的应用日趋减少。病毒杀虫剂,大规模生产应用的主要瓶颈是现代工厂化生产难度大、成本高,在应用中受环境影响较大。真菌杀虫剂,目前占据全球微生物农药市场份额的40%左右,是微生物农药中最具产业化价值的品类之一。真菌杀虫剂以其独特的“接触即感染”机制而著称:昆虫病原真菌的孢子一旦黏附在昆虫体表,便开始萌发,利用体表降解酶和产生的机械压力穿透昆虫体壁,进入血腔。随后,真菌通过释放毒素、剥夺养分及抑制免疫系统等多途径综合作用,最终导致害虫死亡。这种复杂的杀虫机制,使得害虫对真菌杀虫剂产生抗性的难度大幅增加,因此真菌杀虫剂被视为具有广阔前景的化学杀虫剂替代品(表1)。在目前已知的真菌杀虫剂中,白僵菌属(Beauveria)和绿僵菌属(Metarhizium)的代表种类应用最为广泛。尤其是以球孢白僵菌(B. bassiana)和金龟子绿僵菌(M. anisopliae)等菌株为基础加工而成的产品,占据了约70%真菌杀虫剂市场。

球孢白僵菌和金龟子绿僵菌分别于17世纪由意大利和俄国科学家首次分离和鉴定。1888年,俄国科学家Krassilshchikov首次报道利用金龟子绿僵菌控制甜菜象甲(Bothynoderes punctiremtris)的成功案例。1965年,苏联批准了基于球孢白僵菌的生物杀虫剂Boverin®的注册,该产品广泛应用于防治马铃薯甲虫(Leptinotarsa decemlineata)和苹果蠹蛾(Cydia pomonella)等害虫。20世纪80年代,美国科学家实现了对球孢白僵菌的两步发酵工艺,使真菌杀虫剂的工业化生产成为可能。真菌杀虫剂起效的时间相对于化学农药来说较慢,因此基因工程和基因编辑技术被用来对微生物进行定向改造,从而开发出满足特定实际需求的产品。在真菌杀虫剂的研发中,科研人员通过引入外源基因来增强生防真菌的致病性和环境抗性,从而有效提升了生防菌剂的杀虫效能及环境稳定性。然而,单纯引入外源基因也可能引发公众对改良菌株生态安全性的担忧。为解决这一问题,美国科学家采用寄主专性菌作为底盘菌株,并在待引入的外源毒素基因前添加分子开关,使其仅在寄主体内被诱导表达,从而大幅提升了改良菌株的安全性和效力。截至2022年底,全球共有171种真菌杀虫剂通过注册审核,可应用于200多种农、林、草及卫生害虫的防治。

我国科学家从20世纪80年代起便开始探索球孢白僵菌在林业害虫防治中的应用。1990年,中国农业科学院生物防治研究所通过国际合作项目引入金龟子绿僵菌,发现其对飞蝗(Locusta migratoria)具有防治效果。此外,该研究团队还从国内菌株中筛选出对飞蝗和草原蝗虫具有高毒力的菌株。截至2024年底,我国已登记的以球孢白僵菌和金龟子绿僵菌为主要活性成分的农药品种数量达46个,涵盖了针对蝗虫、小菜蛾(Plutella xylostella)、草地贪夜蛾(Spodoptera frugiperda)、美国白蛾(Hyphantria cunea)、松毛虫(Dendrolimus spp.)和玉米螟(Ostrinia nubilalis)等多种重要农林害虫防治。部分产品具备广泛的适用性。例如,金龟子绿僵菌菌株CQMa421可以对包括鳞翅目、鞘翅目、直翅目、双翅目、膜翅目、半翅目和缨翅目在内的30种农业害虫进行有效侵染和控制。

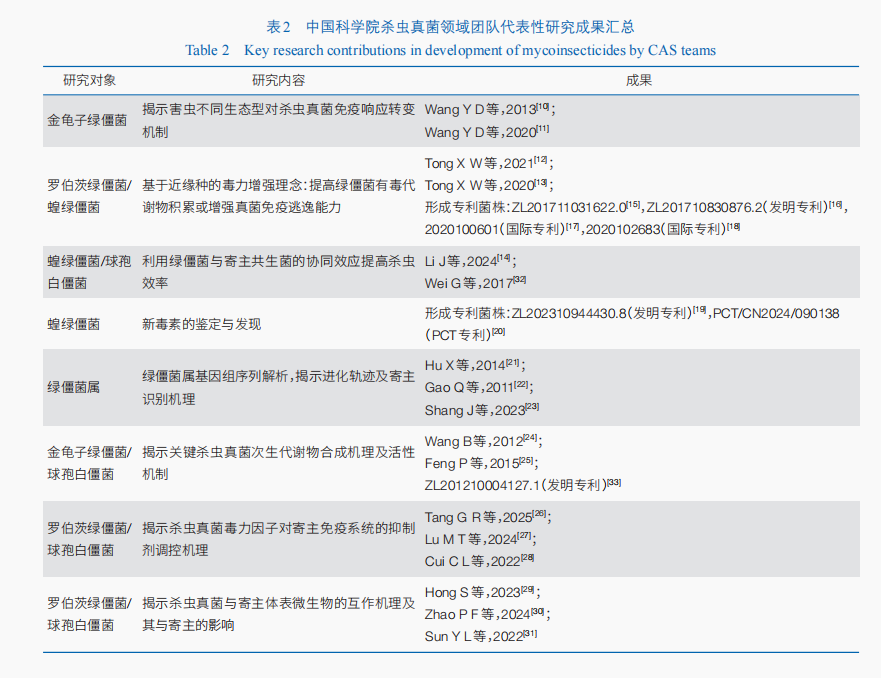

中国科学院相关研究团队在真菌杀虫剂理论和应用技术研究方面也取得了一系列重要突破。中国科学院动物研究所康乐团队深入解析金龟子绿僵菌与寄主互作机制,发现害虫不同生态型对杀虫真菌抗性差异的分子机理。团队通过改造细胞壁的结构,增强寄主专性菌免疫逃逸能力,起到了“糖衣炮弹”的效果。通过敲除单胺氧化酶基因来调整金龟子绿僵菌代谢途径,促进有毒中间代谢产物的积累,从而在不引入外源基因的情况下有效提高了菌株的杀虫效力。随后,该团队进一步提出了利用微生物间互作来提高杀虫效力的生防理念,通过改变真菌与寄主共生菌的互作关系,促进寄主优势共生菌转变为机会致病菌。这种“借刀杀虫”的方式既保障了生态安全性,又显著提升了生防效力。同时,在金龟子绿僵菌中发现新毒素,该毒素的发现为开发特异性靶标真菌制剂提供了重要的基因和蛋白原件。这些创新性的成果集中体现在具有自主知识产权的菌株和新毒素的发现、特定发酵工艺及新剂型,其中一些已经获得国际和国内发明专利的保护。中国科学院分子植物科学卓越创新中心研究团队率先完成了数十种杀虫真菌基因组测序,阐明了杀虫真菌由寄主专性向广谱型演化的轨迹及寄主识别机理。解析了杀虫真菌关键次生代谢物,如破坏素(Destruxins)、卵孢霉素(Oosporein)的合成机理与活性机制。揭示了杀虫真菌毒力因子介导的真菌突破寄主免疫防御的多重互作关系。进一步阐明了“杀虫真菌—寄主—共生微生物”之间的多重互作机制,并对关键分子靶点进行深入挖掘。上述研究为真菌杀虫剂高效应用提供了可操作的靶标及理论支撑。这些新型生防理念的提出不仅提高了产品的效能,也为其生态安全性提供了创新解决方案,为优质真菌杀虫剂提供新思路(表2)。通过多学科交叉融合和技术持续突破,真菌杀虫剂将在未来的农业病虫害防治中发挥更加重要的作用。

我国真菌杀虫剂产业面临的问题

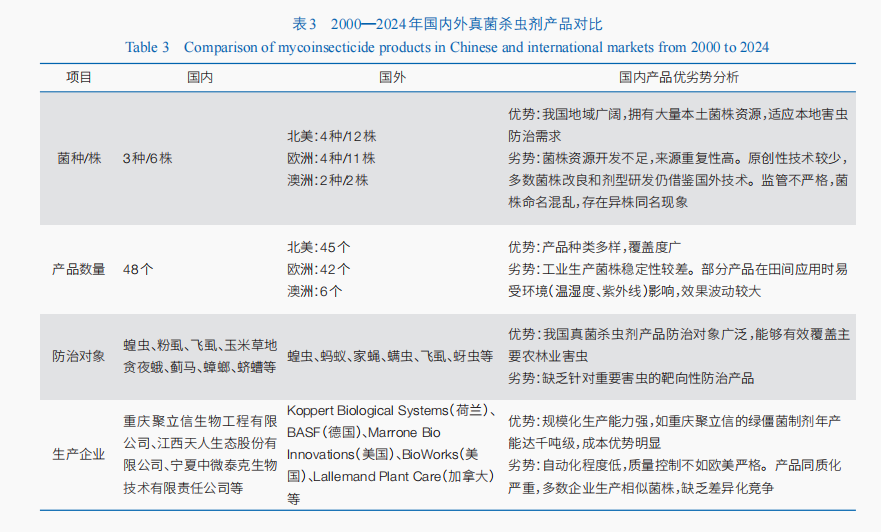

尽管近年来我国在生防微生物和杀虫真菌研究领域取得了显著进展,但仍面临一些挑战和问题,这在一定程度上限制了真菌杀虫剂的产业化进程和市场应用(表3)。优质菌株是真菌杀虫剂研发和生产的核心。然而,在研发中存在关键互作靶点不清晰、优质生防菌株匮乏、规模化发酵精准控制工艺落后等不足,导致我国缺乏自主知识产权的菌种和相关工艺,相关产品质量参差不齐、产能受限、货架期较短。

我国农业微生物资源虽具备一定的基础,但在菌种储备方面仍与发达国家存在较大差距。中国农业微生物菌种保藏管理中心(ACCC)作为国内最大的农业微生物菌种资源保藏库,中心库藏资源总量达17 441株,备份逾38万余份,涵盖497属、1 774个种,占国内主要农业优势微生物资源总量的35%左右。相比之下,美国农业部微生物菌种收藏中心(NRRL)收录细菌和真菌约93 000株,涵盖更广泛的微生物多样性。

自主知识产权的菌种储备不足还体现在菌剂产品种类和应用上。在产品种类方面,我国已登记微生物农药活性成分仅45个,涉及39个微生物种或亚种。而美国微生物农药活性成分达到127个,涉及70种微生物。在这些活性成分中,以生防真菌差距最大,美国用于微生物农药开发的生防真菌涉及45个种或亚种,而我国仅12种。此外,欧美发达国家开发的真菌杀虫剂产品应用过程中高度重视寄主靶向性和生态安全性,以降低对非靶标生物的影响。我国由于关键菌株资源短缺,目前尚无寄主专性真菌杀虫剂产品获批登记。此外,在真菌杀虫剂的优质菌株改良方面缺乏重大技术突破,生产中仍然使用野生型菌种,导致真菌杀虫剂产品效能难以实现实质性提升。在应用方面,由于相关政策实施和落地缺乏落实,农民使用积极性不高,科研成果产业化和市场化程度低,生产企业规模小且生产工艺落后,产品技术含量低且质量不稳定等。这些问题的根源主要体现在政策支持和食品安全监管体系、技术研发、生产制造等方面,以及对于使用生物杀虫剂缺乏政策鼓励和支持办法。

技术研发与创新能力不足。基础研究薄弱。相较于化学杀虫剂,真菌杀虫剂基础研究相对落后,特别是在杀虫真菌核心毒力因子鉴定和筛选、互作靶点挖掘及作用机制解析等方面,科研投入不足,技术积累有限,制约了高效菌株的挖掘和应用。生产效率低下。真菌杀虫剂的生产过程较为复杂,涵盖菌种培养、发酵、干燥和分离等多个步骤,工艺要求高且生产成本较大。同时,规模化生产技术尚不成熟,导致产品质量不稳定,影响市场竞争力。剂型开发滞后。目前,真菌杀虫剂主要以粉剂、颗粒剂和油剂为主,而微胶囊、缓释剂等新型环保剂型的研发进展缓慢,限制了产品的应用场景及田间持效性,影响了防治效果的稳定性与推广潜力。

技术研发与创新能力不足。基础研究薄弱。相较于化学杀虫剂,真菌杀虫剂基础研究相对落后,特别是在杀虫真菌核心毒力因子鉴定和筛选、互作靶点挖掘及作用机制解析等方面,科研投入不足,技术积累有限,制约了高效菌株的挖掘和应用。生产效率低下。真菌杀虫剂的生产过程较为复杂,涵盖菌种培养、发酵、干燥和分离等多个步骤,工艺要求高且生产成本较大。同时,规模化生产技术尚不成熟,导致产品质量不稳定,影响市场竞争力。剂型开发滞后。目前,真菌杀虫剂主要以粉剂、颗粒剂和油剂为主,而微胶囊、缓释剂等新型环保剂型的研发进展缓慢,限制了产品的应用场景及田间持效性,影响了防治效果的稳定性与推广潜力。

生产条件与质量控制不足。生产条件有限。规模化生产真菌杀虫剂需要依赖高标准的生产设施和严格的无菌操作环境。然而,国内许多企业在基础设施建设投入不足,生产设施和质量控制体系尚不完善。产品质量参差。企业间技术水平、工艺管理和标准执行力度不一,产品质量参差不齐,导致市场信任度不高,影响了市场信任度和行业整体发展。

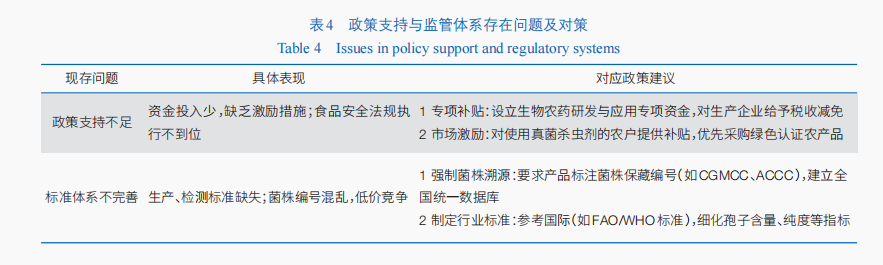

政策支持与监管体系不完善。政策支持不足。尽管国家对生物农药给予了一定的政策扶持,但与化学农药相比,政策支持力度和资金投入仍显不足,缺乏针对性的激励措施。另外,食品安全相关法律、农产品和食品安全检测等政策都需要实施落地,否则市场无法制约生产者化学农药滥用的行为。标准体系不完善。我国真菌杀虫剂乃至整个生物农药的生产、检测和使用标准体系尚不完善,缺乏统一的标准和规范,导致产品质量难以有效监管。此外,我国真菌杀虫剂产品缺少菌株编号信息,容易让市场管理人员、行业从业者及使用人员混淆产品,误认为同一菌种,出现低价竞争,导致市场混乱。更为严重的是,部分企业在获得农药登记证后,随意更换菌株,给微生物农药登记、管理和使用造成潜在风险,带来潜在的生态安全风险(表4)。

知识产权与产业链协同。尽管通过多年的努力,我国在真菌杀虫剂的研究与技术开发方面取得了明显的突破,但是仍然存在一定的差距。 知识产权保护不足。行业内知识产权保护相对薄弱,技术泄露和侵权现象时有发生,削弱了企业的核心竞争力,影响了研发投入的积极性,不利于行业的创新与可持续发展。产业链协同较差。产业链上下游协同不足,从基础研究到产业化应用的转化效率较低,科研成果难以快速落地。高校与科研机构的创新成果往往停留在实验室阶段,而企业因缺乏技术支撑,难以推动高效产品的市场化应用,制约了行业整体发展。

真菌杀虫剂的发展趋势

菌株的高效改良、开发与应用

新毒素及其作用靶标挖掘

真菌杀虫剂发挥生防作用的核心是杀虫真菌与寄主害虫的互作,包括免疫逃逸、免疫抑制、毒素释放和养分剥夺等。只有充分理解杀虫真菌致病机制及与寄主的互作机理,才能有针对性地提高真菌杀虫剂的效能。球孢白僵菌合成白僵菌素(Beauvericin)、卵胞霉素,以及金龟子绿僵菌合成的环肽类破坏素等均能够抑制昆虫抗菌肽基因的表达等,从而提高真菌的杀虫毒力。然而,还有大量小分子化合物、多肽类和分泌蛋白等潜在毒力因子或毒素功能和调控机理有待解析。同时,这些毒力因子或毒素的作用靶标仍不清楚。

原创性靶标的挖掘是推动杀虫真菌菌株高效改良与创新开发的关键。结合功能基因组学、蛋白组学、代谢组学、生物信息学、大数据分析等前沿技术,可系统解析生防菌、病虫害与作物之间的多重互作关系,构建基因调控网络。借助比较基因组学、进化生物学及多组学联合分析,可建立杀虫真菌的毒力因子和效应因子数据库,深入挖掘新毒素,识别潜在靶标并揭示其分子机制,同时解析候选靶标的结构与功能。基于原创性靶标的挖掘,可进一步构建涵盖靶标筛选、验证、菌株改良到最终应用的真菌杀虫剂创新技术体系,实现从基础研究到产业应用的全链条布局。

靶向性菌株研制

靶向农药作为农药创新的前沿热点,以其精准高效、生态安全、环境友好等特点,正成为微生物农药未来发展的主要方向之一。围绕特定虫害或作物需求,规避对有益生物造成伤害的同时实现对害虫的精准防控。以寄主专一的杀虫真菌(如专化型的杀蝗绿僵菌M. acridum和莱氏绿僵菌M. rileyi等)为底盘开发高效靶向性菌株。基于毒素和结合受体的差异,开发针对不同害虫的高效菌株。依托杀虫真菌与寄主互作基因的深入解析,靶向寄主免疫、代谢、营养竞争过程中的关键基因。通过科学合理设计干扰RNA,并利用杀虫真菌为载体,进行工程菌合成、递送干扰RNA,实现对靶标害虫的精准控制。此外,开发杀虫真菌与信息素联合使用技术,增强对靶标害虫的控制效果。

菌剂配方优化

菌剂与助剂的核心在于提升杀虫真菌的存活率和环境适应能力,从而增强对虫害的防治效果。借助AI辅助设计最优改良路径,可建立菌株性能预测模型,提高育种效率及抗逆性能。结合微胶囊化或缓释制剂技术,可确保菌株在田间的定殖效率与稳定性,提高防治效果,确保其在农业生产中具有广泛的适用性和较长的有效期。

生防菌综合效能挖掘

多重功能实现

子囊菌类的昆虫病原真菌多是从植物病原或共生真菌演化而来,因此应充分发挥杀虫真菌在农田生态系统中的作用。随着对金龟子绿僵菌和球孢白僵菌等杀虫真菌生态适应和互作机理的深度挖掘,越来越多的菌株不仅具备防控病虫害的能力,还展现出促进作物生长、增强抗逆性和修复土壤等多重功能。这种多功能协同效应正成为真菌杀虫剂广泛应用的核心优势之一。当前,真菌杀虫剂正从单一防控向多功能协同转变发展。为系统挖掘杀虫真菌在促进作物生长和改良土壤等方面的潜力,可利用多组学技术分析菌株产生的活性代谢物谱系,建立功能—结构关系数据库。

此外,应重点研究杀虫真菌与植物的互作机制,包括根际微生态调控、植物激素调控和免疫应答过程。结合高通量和高精准的群落互作分析与信号通路解析,利用微生物组原位基因编辑等前沿技术,设计、改造并合成高性能菌株,以实现更优的病虫害综合防治效果。进一步探索多菌种协同增效机制,依托不同菌种的功能互补性,解析不同菌种间的兼容机制,优化菌种组合比例,最大化提升生防效能。

联合技术应用

一种作物在一定时间内往往受到多种病虫害的危害。单一菌种的生防效果具有局限性,开发多菌种菌株的联合使用,瞄准1—2个目标病虫害是重要的研究方向之一。在联合技术应用方面,通过研究杀虫真菌与土壤微生物群落的互作机理,可揭示不同微生物间的优势互补效应,从而提升生态系统的整体稳定性与健康水平。此外,真菌杀虫剂与化学农药、物理防治方法的配合应用,也是提高防治效果的重要策略。通过精准配比、合理施用时机及科学管理,最大化各类防治手段的协同增效优势,同时降低单一防治方法可能带来的副作用及抗药性风险。在产品研发方面,应聚焦不同作物或区域特异性的功能需求,采用复合制剂、种子处理、高效灌根等差异化应用方式,以全面提升真菌杀虫剂的综合效能。通过联合技术的创新应用,可进一步拓宽真菌杀虫剂的适用范围,满足现代农业多元化与可持续发展的需求。

生产过程的自动化和智能化

生产工艺的智能优化

真菌杀虫剂生产工艺的智能优化是推动产业化发展的核心技术引擎,其关键在于通过AI、物联网和大数据分析,实现工艺参数的精准调控与动态优化。例如,基于AI模型可实时解析发酵过程中菌体的代谢状态,并自主调整温度、湿度和通气量等关键参数,从而显著提升产孢效率。同时,结合CRISPR等基因编辑技术和高通量筛选平台,可快速定向改良菌株性能,缩短研发周期和降低生产成本。此外,数字孪生技术的引入,使得生产全流程可在虚拟环境中精准模拟,提前预判工艺瓶颈并优化资源配置,大幅提升生产稳定性和批次一致性,为大规模产业化奠定技术基础。

自动化生产线的应用

真菌杀虫剂自动化生产线的应用正加速产业化进程,通过全流程智能化与模块化设计,实现高效、低耗、无人化生产。例如,集成连续发酵系统、在线检测设备和机器人分装单元的自动化生产线,可无缝衔接菌种扩培、发酵控制、孢子分离提取及制剂加工等环节,减少人为误差并提升产能。自动导引车与智能仓储系统结合,实现物料精准调度与库存动态管理,优化供应链效率并降低运营成本。此外,生产线可通过物联网与农业大数据平台联动,根据田间病虫害监测数据实时调整生产计划,满足定制化需求。未来,随着模块化生物反应器和标准化工艺包的普及,能够进一步推动生物菌剂从实验室走向农田,助力绿色农业发展。

对策建议

健全法规标准体系,深入贯彻《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国农产品质量安全法》,切实保障人民群众“舌尖上的安全”。建立新型真菌杀虫剂创制体系,突破“基础研究—技术开发—生产应用”链条中的瓶颈。推动我国真菌杀虫剂产业化升级、加速绿色农业转型的核心引擎、打破化学农药减量替代的技术和市场壁垒、保障粮食和食品安全的战略性路径。

完善法规标准落地实施,构建绿色防控体系

贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》,建立“赏罚分明”的农药使用监管机制,切实保障农产品质量安全和生态环境安全。加快修订《限制使用农药名录》,进一步明确蔬菜、水果、茶叶、中药材、烟草等食用农产品全面禁用高毒高风险化学农药。落实食品安全“四个最严”要求,严格限制化学农药在蔬菜、水果、茶叶等直接食用农产品的使用,并建立刚性约束与正向激励并重的管理体系。

建议:将生物杀虫剂等绿色防控技术应用纳入地方政府食品安全考核指标,建立跨部门协调机制。建议在国家级自然保护区和重要生态功能区(草原和森林等)全面推行生物防控替代工程,中央财政设立专项补贴,并创建生物防控技术集成示范区。修订《农药管理条例实施细则》,增设生物农药应用专章,建立生物农药优先评审制度,缩短真菌杀虫剂等生物农药的登记周期。

重视生防微生物种质资源挖掘,制定统一管理标准和命名规则

生防微生物资源的收集、保藏、高效筛选和应用是真菌杀虫剂乃至整个微生物农药产业竞争的核心基础,同时也是支撑基础研究和技术创新的关键要素。2009年,中国科学院启动的“应用微生物研究网络项目”(RNAM),构建了涵盖6.4万株微生物菌种资源、25个环境元基因组文库,以及80余个基因组文库的资源库,极大推进了我国微生物研究领域的发展。此外,我国也相继建立了中国普通微生物菌种保藏管理中心(CGMCC)、中国农业微生物菌种保藏管理中心和中国典型培养物保藏中心(CCTCC)等多个菌种库。然而,目前我国尚未建立针对生防微生物的专门菌种资源库,导致生防微生物资源未能得到系统整合和高效利用。此外,由于菌种资源缺乏统一管理标准,微生物农药登记过程中菌株命名混乱、重复开发等问题较为突出,增加了行业监管难度。

建议:建立标准化生防微生物菌种资源库,制定统一管理标准和命名规则,提高菌种鉴定的准确性,并实施定期评估和更新制度。标准化的生防微生物菌种资源库,不仅将为研究人员提供宝贵的研究材料,也将为新型生防产品的开发提供科学依据,进一步推动我国生物防治技术的高质量发展。

加快相关科技攻关项目的布局

目前,为实现化学农药减量,保障食品安全,欧美等发达国家政府均加快了微生物农药创制相关的科研和政策布局。为响应《食品质量保护法案》,美国农业部在2000年前后提出“国家生物农药计划”,加速微生物农药的研发,简化微生物农药登记流程,缩短上市周期。为响应“欧洲绿色协议”,欧洲计划2030年化学农药使用量减半,微生物农药是核心替代方案。在此背景下,建立真菌杀虫剂等微生物农药的创制体系符合我国农业绿色转型的战略需求。

建议:以国家战略为导向,设立跨学科协同创新平台和专项研发基金。通过定向支持,构建“基础理论—工艺优化—产品创制—应用评价”全链条攻关体系,系统性突破真菌杀虫剂产业化“卡脖子”难题,缩短研发周期,降低生产成本,为农业绿色转型提供可落地的技术储备和产业支撑。

重视真菌与寄主互作组的研究和解析

杀虫真菌营养类型、代谢模式的转变与其生防效能密切相关。这些营养方式的转变不仅体现在细胞形态、代谢类型和生长周期等宏观层面的变化,更涉及系统性的基因表达和互作模式的改变。因此,深入解析杀虫真菌不同环境和状态下基因时空表达和互作网络,识别关键互作节点,对于核心靶点筛选、细胞底盘效能提升、菌株专性改造等具有重要意义。

建议:着重对杀虫真菌—寄主—环境相互作用关系中的核心效应分子和信号分子等物质流和信息流进行深入分析。同时,建立国家级研发平台,整合各类生物信息学资源,加速基因调控网络的研究进程。建立标准化的生防微生物基因调控网络数据库,存储和管理已解析的基因调控信息。鼓励科研机构和企业开放式共建数据共享平台,加强数据共享。

加强靶向性真菌杀虫剂开发和创制力度

靶向性和选择性农药的开发是新型农药的发展趋势。真菌杀虫剂的研发同样应注重靶向性和防治对象的选择性,减少对非目标生物和环境的影响,维护生态系统多样性,保证食品安全。

建议:加强靶向性杀虫菌株和毒素的开发力度。靶向性开发需紧密围绕特定虫害或作物需求,强调高效、准确的防控效果。筛选寄主专性菌株。充分利用新兴生物技术和AI等前沿手段,精准筛选寄主专性菌株和寄主选择性毒力因子。新型活性物质递送载体和活性分子。探索基于生物来源的胞外囊泡作为活性物质递送载体、开发针对特定害虫的新型活性分子。在应用评价环节,建立基于组学技术和AI的快速筛选平台,实现产品功效的精准评估与优化。这些新型技术的综合应用将显著提升真菌杀虫剂的靶向性和应用效果。靶向真菌杀虫剂的推广应用将在提高农药使用效率、减少环境污染、保护生物多样性、延缓抗性发展、促进绿色农业、适应法规需求、提升农业形象及推动科学技术进步等方面发挥重要作用,未来必将在绿色农业生产体系中占据核心地位。

创建针对性的农药综合效能评价体系

农药的综合效能评价体系是衡量其应用价值的重要工具,为产品开发和市场推广提供科学依据。真菌杀虫剂综合效能评价体系应涵盖生防效能、环境友好性、安全性、成本效益和市场接受度等多维度的评价指标体系。生防效能是核心指标,但在评价过程中,同样需要兼顾生态影响、使用安全性以及经济可行性,以确保产品的整体竞争力。

建议:制定标准化的评价方法和试验流程,确保评价结果的准确性和可比性。通过标准化的方法,可以在不同地区和不同条件下获得一致的评价结果。建立用户反馈机制,定期收集农户和企业在实际应用中的体验反馈数据。通过持续的数据积累和分析,可以及时了解产品的实际应用效果,发现潜在问题,进行改进和优化,为产品的迭代升级提供精准方向。

加强产学研结合,推动科研成果转化

产学研结合是推动科研成果快速转化为实际应用的重要途径。

建议:建立合作平台,政府和企业可以共同出资建立绿色农药研发合作平台,推动高校、科研院所和企业的紧密合作,实现资源整合与优势互补,成立“真菌杀虫剂联合实验室”,集中攻关共性技术难题。通过定期的技术交流和项目合作,共享资源,提高研发效率。政府应出台相应的政策,鼓励和支持产学研合作。强化专利保护,降低企业研发成本,提高企业参与创新的积极性,确保科研成果的市场竞争力。加强合成生物学领域的专业人才培养,通过校企合作、联合培养等方式,培养一批既懂基础研究又懂技术开发的复合型人才。这些人才可以在科研和企业之间架起桥梁,促进技术的转化和应用。企业与高校和科研院所合作,共同开展市场推广活动。鼓励科研团队以技术入股或专利授权形式与企业合作,缩短实验室到田间应用的周期。支持企业主导的“中试基地”建设,解决规模化生产中的工艺衔接问题。通过举办技术交流会、产品展示会和培训班等方式,提供科学的应用指导,提高产品推广效果、市场对包括真菌杀虫剂在内的微生物农药的认知度和接受度。

为推进农业绿色转型与保障粮食安全,需构建以法规为保障、科技为驱动、产业为支撑的综合性战略体系。通过健全农药监管法规,完善绿色防控标准,加速高毒化学农药替代进程;整合生防微生物资源库,突破基因调控与靶向开发技术瓶颈,提升真菌杀虫剂的精准性与生态友好性;建立产学研协同创新平台,优化农药综合效能评价体系,推动科研成果高效转化。破解化学农药依赖,为农业可持续发展和食品安全提供坚实保障。

(作者:丁玎、姜枫、操丽丽、康乐,中国科学院动物研究所。《中国科学院院刊》供稿)