加强若尔盖湿地和黄河源区多圈层相互作用综合观测研究

加强若尔盖湿地和黄河源区多圈层相互作用综合观测研究 为保护黄河“水塔”提供科技支撑

中国网/中国发展门户网讯 黄河源区位于青藏高原东部,面积12.2×104 km2,仅占黄河流域面积的16.4%,但年均径流量约占全流域的38%,是黄河“水塔”和我国重要的生态安全屏障。黄河源区湿地、草原众多,其中位于源区东部的若尔盖高原,面积约3.08×104 km2,发育了全球规模最大、保存最完整的高原泥炭沼泽湿地,占全国泥炭地面积的44%及泥炭储量的41.92%,是我国重要的碳汇功能区。这些泥炭沼泽湿地水源涵养功能突出,被誉为“高原固体水库”,对径流起到重要的调节作用。

黄河源区西靠青藏高原、东邻黄土高原、北毗祁连山系、南接横断山区,大部分属于半干旱与半湿润区,也是夏季风的边缘区和陆气相互作用的强耦合区及气候变化的敏感区。近几十年来,青藏高原以全球平均约2倍的速率增温,黄河源区变暖速率甚至达到高原平均的1.12倍。20世纪90年代至21世纪初,受到气候变暖和过度放牧等人类活动的影响,黄河源区生态一度严重恶化,草原退化、湖泊湿地萎缩、径流减少甚至出现断流,影响重大。21世纪以来,得益于降水增加及甘南黄河上游水源涵养区生态保护工程、三江源生态保护工程等重大项目的实施,黄河源区生态恶化的趋势得以初步遏制。但随着气候变暖持续,冻土退化仍在加剧,植被变化和水循环加快,生态系统和水源涵养的稳定性受到了严重威胁,未来的生态与水资源安全仍然面临很大不确定性。同时,以若尔盖高原为代表的源区草原湿地呈现整体恢复局部退化的态势,部分区域地下水位下降导致泥炭氧化而成为重要的碳排放热点区域,气候变暖和人为干扰造成的湿地生态系统退化将对生态系统碳收支过程及碳源/汇功能的时空格局产生深远影响。

黄河源区海拔落差显著,地形地貌复杂,植被类型多样,涉及三江源、若尔盖高原、甘南等多个重点生态功能区,是重要的地球关键带。从源头的约古宗列湿地至源区出口唐乃亥水文站,黄河逐步从青藏高原奔涌而下流入河湟谷地,穿越不同的地质地貌单元,承受复杂的多圈层相互作用,历经地质地表过程与气候变化和人类活动过程互馈影响,其地貌过程的典型性、气候过程的多变性和人类活动的干扰性,决定了黄河源区观测研究具有强烈的地球系统科学属性。因此,黄河源区是研究气候变暖背景下高寒生态系统尤其是湿地草原水—热—碳循环及多圈层相互作用研究的理想试验场,对于黄河流域生态保护和高质量发展、“双碳”目标等重大战略也都有重要意义。

建站20年来,中国科学院若尔盖高原湿地生态系统研究站(以下简称“若尔盖站”)建成了以若尔盖高原草地、湿地生态系统为重点,辐射整个黄河源区的大气—陆面—生态—水文多圈层相互作用观测网络,取得了大量的第一手观测资料,开展了高原草地、湿地生态系统及高寒地区多圈层相互作用系统性研究。

建立了若尔盖高寒湿地草原为重点、辐射整个黄河源区的能量—水分—碳循环综合观测网络

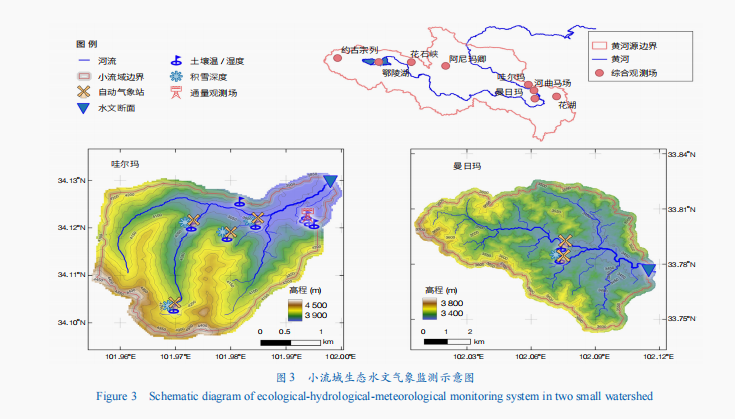

集大气—生态—水文—碳循环一体的综合地球观测系统是实现多圈层相互作用研究的基本支撑和基础。若尔盖站自2005年在甘肃省玛曲县河曲马场建设第1个高寒草地陆面过程观测场以来,经过20年的发展,在黄河源区陆续建成了涵盖多年冻土湿地、退化多年冻土湿草甸、高寒湖泊、泥炭沼泽湿地、草地、灌丛、冰川等典型下垫面的能量—水分—碳循环观测系统(图1)。在此基础上,针对大气、生态、水文等不同学科的特色及交叉研究需求,建立了有针对性的专项观测网络,主要包括:在甘南玛曲这一重要的水源涵养区,结合激光测风雷达、声雷达、多普勒天气雷达、移动气象观测车、全球定位系统(GPS)探空仪和系留探空等设备,垂直方向上形成了土壤—植被—大气边界层—对流层的立体探测能力,水平观测尺度达到百公里(图2);针对若尔盖湿地草原的陡峭山区、缓坡丘陵2种不同类型的水源涵养功能区,在玛曲县分别建立了2个涵盖站点—坡面—流域尺度的流域生态水文气象观测网(图3);在地形复杂的三江源区建立了多条纵向雨量观测廊道,以及为遥感降水/土壤湿度产品进行验证和算法改进的降水—土壤冻融监测网络和用于植被、土壤调查采样及遥感验证的湿地、草地生态样地及样方。结合即将建设的若尔盖碳汇监测子平台,将最终形成区域尺度能量—水分—碳循环综合立体监测网络,填补黄河“水塔”区复杂下垫面多圈层相互作用观测空白,成为开展黄河源区地球关键带研究的理想试验平台。基于上述观测网络获得的观测数据已在国家冰川冻土沙漠科学数据中心开放共享。

揭示了高寒草地生态系统对气候变化的响应机理,构建了针对不同类型退化草地的生态修复技术

揭示了气候变化通过修饰功能性状(主要影响比叶面积与比叶体积)影响灌木扩张进程的机理,明晰了增温主要通过改变土壤养分与提高叶片功能性状,进而影响光合能力,使优良牧草受限、毒杂草扩张,从而改变高寒草甸群落组成。阐明气温升高是导致湿地退化的主因,过度放牧是导致草地退化的主因,随着全球气候变暖,草地旱生化过程将逐渐加剧,呈现为毒杂草丰度增加和草地灌丛化的趋势。提出了土壤碳同化概念,量化了高寒草甸退化和灌丛化对草毡层有机碳储量及生产功能的影响,提出草毡层厚度30 cm以上,质量含水量阈值30%,土壤有机碳含量阈值30 g/kg,有利于若尔盖高原植被稳定和生产生态功能协同提高。明晰了过度放牧和湿地、草地旱生化演变是导致草毡层芽密度逐渐降低的主因,提出轻度、中度沙化草地依靠自有芽库通过围封禁牧能够自然恢复,重度、极度沙化草地宜采取人工修复措施加快恢复的修复策略。据此建立了占地面积240亩的涵盖不同类型退化草地的生态恢复示范观测场,研发了“活草方格”沙化草地治理技术(图4),替代了原来的塑料草方格方法,降低了生态治理成本,减少了环境污染,增强了生态治理的可持续性,收到了良好成效,为黄河源区生态文明建设提供了有效的科学支撑。

针对甘南黄河水源涵养区草地及畜牧业现状和存在问题,编写了汉藏双语对照版的《玛曲退化沙化草地生态治理技术集成示范宣传手册》《气候变暖背景下玛曲草原变化与适应性对策》,并多次进行现场讲解培训。

系统认识了冻土—积雪—植被—大气相互作用的关键过程与机理,基于CLM5.0集成发展了适合黄河源区的陆面过程模式和水文模型

量化了黄河源区冻土—积雪—大气相互作用过程中的水热传输特征,在集成砾石、有机质、干燥表面层、冻结温度、植被物候、土壤导水导热等冰冻圈生态水文关键过程的基础上,基于CLM5.0集成发展了适合黄河源区和青藏高原的陆面过程模式,使土壤湿度平均偏差降低了22.7%,土壤温度偏差降低13.8%,与全球陆面同化产品(GLDAS)相比,空间相关系数由0.83提升至0.93,并量化了黄河源区植被恢复对产流的直接影响。研发了具有自主知识产权并且涵盖积雪、冻土、高寒湖泊过程的SHUD(Simulator of Hydrologic Unstructured Domains)水文模型及其软件工具包,提出了有限体积法求解高时空分辨率流域水文响应的新方法(图5),建立了全球水文数据云平台及全国水文模拟系统原型,为开放且可重复水文建模和大范围实时水情模拟与预报提供新平台。

揭示了局地陆面—生态—大气耦合过程在高原区域水—热—碳循环及其演变中的重要作用

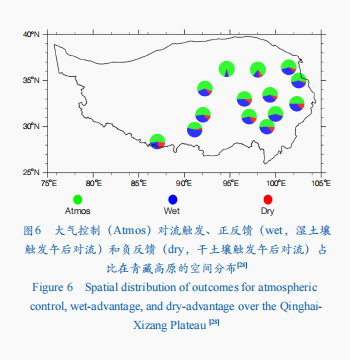

构建了青藏高原4 km的模式系统,提升了高原及周边区域的气候模拟能力,为防灾减灾提供了科技支撑。量化了青藏高原夏季对流边界层发展的主要能量来源于地表感热通量(日累积量的贡献占比50%—75%),提出了强局地陆气耦合过程是维持高原午后对流降水的机制。发现青藏高原土壤湿度影响午后对流触发的比例在高原中部接近50%,远高于北美、印度和中国黄土高原,证实了青藏高原是土壤湿度—大气强耦合区域(图6)。发现当地表热通量大小相当时,高原较低的空气密度能够放大地表热通量的加热效率,加之青藏高原的强辐射,造成即使在相对稳定的条件下也会触发对流的高原午后对流降水的机理,为基于陆气相互作用开展青藏高原午后对流降水预报和区域气候与生态系统调控提供了关键科学证据。发现高原东北部地表能量分配和碳通量主要与辐射收支显著相关,主要受热量控制,中部偏南区域的分配很大程度上受土壤干湿状况的影响,水—热—碳耦合过程更加紧密,并且受大气干燥程度和地气温差的显著影响,显示了局地陆面—生态—大气耦合对该区域水—热—碳循环具有重要影响。发现了青藏高原地表能量分配和生态系统呼吸对增温的响应在空间上具有显著的异质性,主要受降水的季节与年际变化的调控。上述研究入选2024年度“中国气候研究重大进展”。

基于长期监测和科学研究,增进了对若尔盖高寒湿地草原和黄河源区大气—陆面—生态—水文多圈层相互作用的理解,发展了适合黄河源区及青藏高原的陆面水文模式,被甘肃省、青海省、云南省、四川省等气象、水利、电力等行业部门应用,撰写的关于黄河源区气候、生态与水文新变化及其对区域可持续发展影响的研究成果,支撑了地方政府和行业部门相关工作的顺利开展。提出了高原强局地陆气耦合过程是维持高原午后对流降水的机制,证实了局地陆面—生态—大气耦合过程在高原区域水—热—碳循环及其演变中的重要作用,为基于陆气相互作用开展青藏高原午后对流降水预报和区域气候与生态系统调控提供了关键科学依据,研究入选首届(2024年)“中国气候研究重大进展”。

(作者:孟宪红、尚伦宇、李照国、王少影、舒乐乐、陈昊、赵林、苏培玺,中国科学院西北生态环境资源研究院 中国科学院若尔盖高原湿地生态系统研究站;张宇、吕世华,成都信息工程大学大气科学学院。《中国科学院院刊》供稿)